Bildungsangebot

Fachschule Mechatronik – Staatl. Geprüfte(r) Techniker(in)

in Abendform, berufsbegleitend

Möchten Sie mehr Verantwortung im Beruf übernehmen, Teams führen, innovative Technik erleben und Projekte erfolgreich umsetzen?

Dann ist unsere Weiterbildung genau das Richtige für Sie! An den Berufsbildenden Schulen Brinkstraße bieten wir Ihnen die Möglichkeit, den Abschluss als Staatlich geprüfte/r Techniker/in für Mechatronik zu erwerben.

Ihre Vorteile bei uns:

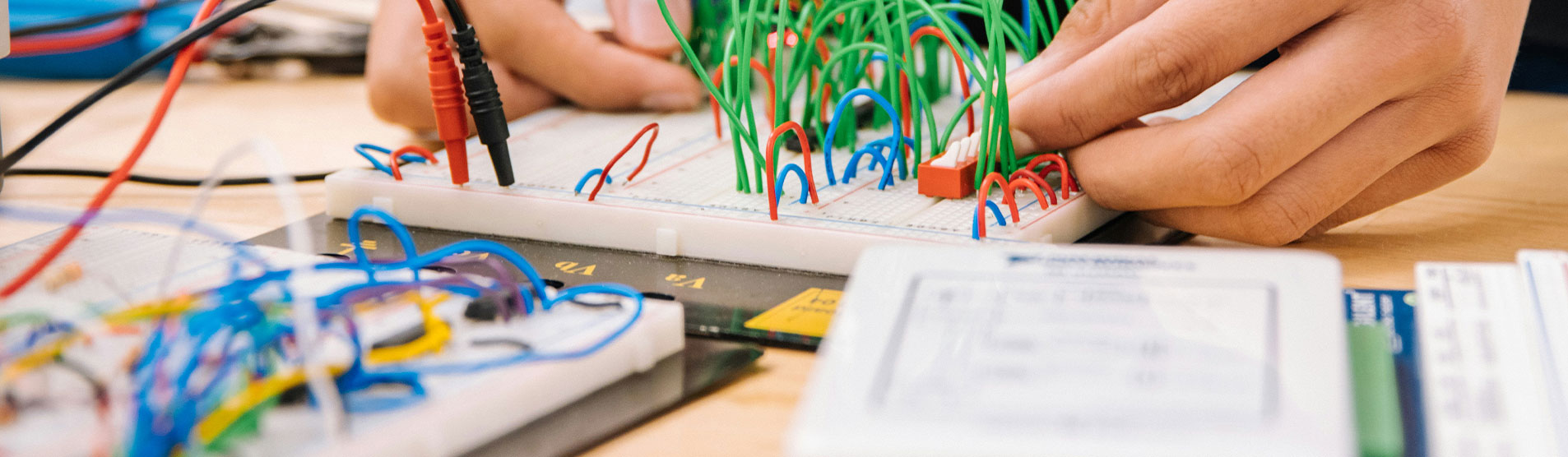

- Praxisorientierte Ausbildung: In enger Zusammenarbeit mit regionalen Handwerks- und Industriebetrieben bereiten wir Sie umfassend auf die Aufgaben eines Technikers vor.

- Hohes fachliches Niveau: Die Weiterbildung bietet eine fundierte Qualifikation zwischen dem Meister und Ingenieur und eröffnet Ihnen hervorragende Berufsperspektiven.

- Zukunftsorientierte Inhalte: Unser Lehrplan konzentriert sich mit den Schwerpunkten der Informations- und Automatisierungstechnik auf wesentliche Thematiken Ihrer künftigen Handlungsfelder.

Um Ihnen eine erstklassige berufliche Zukunft zu ermöglichen, legen wir besonderen Wert auf neue Technik und aktuelle Themen. Neben den technischen Inhalten erlernen Sie auch betriebswirtschaftliche Kompetenzen in Mitarbeiterführung, Projekt- und Qualitätsmanagement sowie den berufsübergreifenden Lernbereichen (Deutsch, Englisch, Politik, Mathematik und Naturwissenschaft).

Erreichbare Abschlüsse

- Staatlich geprüfter Techniker/in für Elektrotechnik

- Bachelor Professional in Technik (im deutschen und europäischen Qualifikationsrahmen (DQR, EQR) entspricht der Abschluss der Stufe 6)

- Es wird die Fachhochschulreife bei erfolgreichem Besuch auf dem Abschlusszeugnis bescheinigt.

- Teile III und IV (Fachkaufmann/frau und Ausbildereignungsprüfung) der Meisterprüfung im Handwerk (optional)

Ansprechpartner in der Schule

Bildungsgangleiter: Herr Stefan Glindkamp

Zuständiger Abteilungsleiter: Herr Bastian Stallkamp

mehr lesen ...

-

Fördermöglichkeiten

Fördermöglichkeiten

Unsere Weiterbildung ist für Sie kostenfrei und wird zusätzlich durch verschiedene Förderprogramme unterstützt:

- Aufstiegs-BAföG: Weitere Informationen finden Sie hier

- Berufsförderungsdienst der Bundeswehr: Weitere Informationen finden Sie hier

-

Aufnahmevoraussetzungen

Für die Aufnahme in unsere Fachschule benötigen Sie:

- Einen Sekundarabschluss I (Realschulabschluss) oder einen gleichwertigen Abschluss.

- Eine der folgenden beruflichen Qualifikationen:

- Abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung und mindestens ein Jahr Berufserfahrung,

- Abschluss als Staatlich geprüfte/r Assistent/in mit einjähriger Berufserfahrung oder

- Fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung,

- Einen Berufsschulabschluss oder einen gleichwertigen Bildungsstand.

-

Frühstarter (schon während der Erstausbildung)

Auszubildende des dritten oder vierten Ausbildungsjahres

Auszubildende des dritten oder vierten Ausbildungsjahres, die den Ausbildungsberuf "Mechatroniker/-in" erlernen, können unter folgenden Voraussetzungen in die Fachschule Mechatronik aufgenommen werden:

- schriftliche Zustimmung des Ausbildungsbetriebs,

- Nachweis des erweiterten Sekundarabschlusses I,

- Nachweis, dass die Zwischenprüfung bzw. Abschlussprüfung Teil I mindestens mit dem Notendurchschnitt "gut" bestanden wurde und

- Nachweis, dass das Arbeits- und Sozialverhalten in der Berufsschule den Erwartungen im vollem Umfang entspricht

-

Noch keine Elektrofachkraft?

Sie haben eine Ausbildung im Berufsfeld Metalltechnik?

Wenn Sie die Ausbildung im Berufsfeld „Metalltechnik“ absolviert haben und/oder keine „Elektrofachkraft“ sind, werden Sie nur in die Fachschule Mechatronik aufgenommen, wenn zuvor der Kurs „Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten“ besucht wurde bzw. wenn sie eine entsprechende Qualifikation nachweisen können. Der Kurs „Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten" dauert ca. 80 Stunden und kostet ca. 750€.

-

Die Abschlussprüfung

Die Abschlussprüfung gliedert sich in

- eine schriftliche Prüfung im Fach Mathematik,

- zwei schriftliche Modulprüfungen und

- eine Projektarbeit

-

Abendform, wann sind die Unterrichtszeiten?

Der Unterricht in Teilzeitform findet an drei Abenden in der Woche statt:

Montag 17:30 Uhr bis 20.45 Uhr Dienstag 17:00 Uhr bis 21.20 Uhr Donnerstag 17:30 Uhr bis 20.45 Uhr -

Modulhandbuch Abendform

-

Modulübersicht

Modulübersicht

Module Klasse I Klasse II Zeitrichtwerte 1 Projekte planen, realisieren und auswerten X 200 2 Technische Lösungen erweitern X 400 3 Technische Lösungen entwickeln X 320 4 Technische Lösungen oder Prozesse optimieren X 280 5 Produktionsprozesse planen und steuern ( ) ( ) 160 6 Führungsaufgaben und Personalverantwortung übernehmen ( ) ( ) 160 7 Qualität prüfen und verbessern ( ) ( ) 160 8 Ökonomisch und nachhaltig handeln ( ) ( ) 160 920 920 1840 -

1.0 - Modulbereich 1 im Überblick

1.0 - Modulbereich 1 im Überblick

Modul 1: Projekte planen, realisieren und auswerten Zeitrichtwert: 200 h Kompetenzen: Personale Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler wenden Regeln zur Teamarbeit an.

Sie lösen auftretende Konflikte nach Regeln des Konfliktmanagements.

Sie nehmen sowohl die Rolle einer Projektleitung als auch die eines Teammitgliedes ein und reflektieren diese.

Fachkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler analysieren im Team ein fachrichtungstypisches Projekt und führen es nach den Vorgaben des Projektmanagements durch.

Sie erstellen ein Lasten- und Pflichtenheft.

Sie planen den Ablauf des Projektes. Dabei erstellen die Schülerinnen und Schüler einen Projektstrukturplan, der eine Risikoanalyse und Pufferzeiten beinhaltet.

Sie bereiten Projektsitzungen vor und führen diese unter der Berücksichtigung von Meilensteinen durch.

Sie überwachen kontinuierlich den Projektverlauf mittels eines Soll-Ist-Vergleiches und führen ggf. Änderungen durch. Dabei bewerten sie die Ergebnisse im Hinblick auf Zeit, Kosten und Qualität.

Sie dokumentieren den Stand des Projektes und stellen Teilergebnisse vor.

Sie präsentieren und übergeben das Projektergebnis.

Sie reflektieren und evaluieren ihre Vorgehensweisen sowie die Projektergebnisse.

Struktur:

(Modulbereiche)

MB 1.1 Elektrotechnische Schaltungsunterlagen analysieren und erstellen MB 1.2 Projekte managen MB 1.3 Technisches Englisch anwenden -

1.1 – Elektrotechnische Schaltungsunterlagen analysieren und erstellen | ECAD

1.1 – Elektrotechnische Schaltungsunterlagen analysieren und erstellen | ECAD

Modulbereich: 1.1 - Elektrotechnische Schaltungsunterlagen analysieren und erstellen Kürzel: ECAD Übersicht: Die Schülerinnen und Schüler können elektrische Schaltungsunterlagen normgerecht mit einem ECAD Programm zeichnen. Des Weiteren erklären sie Schaltungen. Sie sind in der Lage Symbole und Artikel aus Katalogen auszuwählen und diese in Haupt- und Steuerstromkreise einzuzeichnen. Die Schülerinnen und Schüler beachten die geltenden Normen und wenden diese beim Erstellen der Schaltungsunterlagen an.

Die Schülerinnen und Schüler können Leitungen für Betriebsmittel (z.B. Motoren) dimensionieren.

Inhalte: - Aufbau und Funktionsweise von Schützen verstehen und erklären

- Schützschaltungen erklären

- Haupt- und Steuerstromkreise zeichnen

- Symbole und Artikel aus Katalogen wählen und zeichnen

- Wendeschützschaltung zeichnen

- Stern-Dreieckschaltung zeichnen

- Wendeschützschaltung mit SPS zeichnen

- Folgeschaltung zeichnen

- Automatische Klemmen- und Artikelstücklisten generieren

- Leitungen für Betriebsmittel dimensionieren

Arbeitsmittel: Programme: EPLAN

Bücher: Europa-Lehrmittel - Tabellenbuch Elektrotechnik

Taschenrechner

-

1.2 - Projekte managen | PM

1.2 - Projekte managen | PM

Modulbereich: 1.2 – Projekte managen Kürzel: PM Übersicht: Die Schülerinnen und Schüler können Probleme aufspüren und formulieren. Sie entwickeln Kreativmethoden zu Problemlösungen. Sie setzen passende Prozesse, Methoden, Werkzeuge und Rollen für die Bearbeitung einer individuellen Projektaufgabe ein. Die Schülerinnen und Schüler suchen selbstständig Informationsquellen und können z.B. Informationen aus Datenblättern sachgerecht entnehmen. Notwendige Normen werden berücksichtigt und die Ergebnisse werden sachgerecht dokumentiert. Inhalte: - Stärken und Schwächen der Vorgehensmodelle im traditionellen Projektmanagement herausarbeiten

- Agile Werte, Grundzüge agiler Vorgehensmodelle (Scrum, Kanban)

- Kombination geeigneter Komponenten traditioneller und agiler Sichtweisen zu einem hybriden Vorgehensmodell

Initialisierung des Beispielprojektes: im Kick-off und Projektstart-Workshop

- Projektsteckbrief erstellen

- Grobziele festlegen

- Kundenanforderungen ermitteln (Lastenheft erstellen)

- PM – Prozess festlegen (Vorgehensmodell wählen)

Beispielprojekt definieren

- Organisation festlegen

- Rollen definieren

- Ziele analysieren

- Anforderungen analysieren (Ausgangssituation mit Problembeschreibung, Umfeldanalyse)à Pflichtenheft

- Phasen und Meilensteine festlegen

Kontinuierliche Aufgaben im Projektmanagement

- Stakeholder- und Risikomanagement

- Projektmarketing

- Qualitäts- und Änderungsmanagement

Beispielprojekt planen

- Inhalte planen (Arbeitspakete identifizieren und Projektstrukturplan aufbauen

- Aufwände schätzen (Arbeitspakete beschreiben)

- Termine planen (Termin- und Meilensteinplanung erarbeiten

- Ressourcen und Kosten planen

Beispielprojekt steuern

- Projektfortschritt erfassen, analysieren und steuern

- mit Konflikten umgehen (Führung in Projekten)

Beispielprojekt abschließen

- Projekt übergeben (Abschlusspräsentation)

- Projekt analysieren (Lessons learned erarbeiten)

- Organisation auflösen (Abschlussbericht erstellen)

Arbeitsmittel: MS Office, Open source -

1.3 - Technisches Englisch anwenden | TEN

1.3 - Technisches Englisch anwenden | TEN

Modulbereich: 1.3 – Technisches Englisch anwenden Kürzel: TEN Übersicht: Die Schülerinnen und Schüler (Lernenden) können unter rezeptiver, produktiver, interaktiver und mediativer Nutzung der englischen Sprache Aufgaben des Optimierens technischer Lösungen und Prozesse bewältigen.

Vorwiegend auf der Grundlage technischer Zeichnungen beschreiben sie Produkte (z.B. Form, Funktion und Werkstoff) sowie Fertigungsprozesse. Darauf aufbauend diskutieren sie jeweilige Verbesserungsmöglichkeiten, wobei sie mögliche Varianten beschreiben, begründen, vergleichen und bewerten. So treffen sie z.B. eine begründete Werkstoffauswahl. Dabei beschreiben sie auch technologisch und wirtschaftlich relevante Kalkulationen. Außerdem leiten sie zur Einhaltung der situativ notwendigen Arbeitssicherheitsregeln an und sie präsentieren ihre Arbeitsergebnisse.

Die dazu erforderlichen sprachlichen Mittel wenden sie situationsbezogen an. Hierzu gehören neben dem Vokabular, welches sie unter Verwendung geeigneter Wörterbücher auffinden, auch aufgabenbezogen relevante Grammatikaspekte (z.B. das Verdeutlichen der Reihenfolge von Ereignissen oder das Vergleichen) sowie Sprachstrategien (z.B. Diskutieren oder Paraphrasieren). Bei den Aufgaben beachten sie eventuelle internationale bzw. interkulturelle Unterschiede bzgl. des englischsprachigen Raums („intercultural awareness“).

Inhalte: Technical English

- allgemeine technische Texte aus dem Bereich Maschinenbau/Elektrotechnik/Mechatronik

- technische Beschreibungen verstehen und anfertigen

- Fachvokabular zu technischen Abläufen, Geräten sowie deren Funktionsweise

- Grundzüge englischer und amerikanischer Formeln, Symbole, Maßeinheiten und geometrischen Formen

- ,mediation’ Übungen

Business English

- Firmenbesucher empfangen und small talk

- Verabredungen und Treffen arrangieren

- Erstellen von Geschäftsbriefen und E-Mails

- Telefonieren (Tipps und Tricks für Verhandlungen am Telefon)

- Unterschiede zwischen englischen und amerikanischen Geschäftsgewohnheiten

- Vorstellung einer Firma in englischer Sprache

- Bewerbungsverfahren in englischer Sprache

(schriftliche Bewerbung und Jobinterview)

Arbeitsmittel: Wörterbücher (z.B. „dict.cc“)

MS Office

-

2.0 - Modulbereich 2 im Überblick

2.0 - Modulbereich 2 im Überblick

Modul 2: Technische Lösungen erweitern Zeitrichtwert: 400 h Kompetenzen: Personale Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln Prozessdenken.

Sie strukturieren ihren Arbeitsprozess.

Sie verhalten sich gegenüber Kundenanforderungen aufgeschlossen.

Sie arbeiten und kommunizieren sachbezogen und ergebnisorientiert.

Sie reflektieren den Handlungsablauf.

Fachkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler erweitern bestehende technische Lösungen.

Sie erfassen Anforderungen einer Systemerweiterung und dokumentieren diese.

Sie analysieren bestehende technische Systeme, planen Erweiterungen gemäß den Anforderungen und dokumentieren diese.

Sie informieren sich über rechtliche Rahmenbedingungen und berücksichtigen sie.

Sie entwickeln technische Vorschläge für eine Systemerweiterung unter Berücksichtigung geeigneter Rohstoffe, Werkstoffe bzw. Technologien und führen ggf. Berechnungen durch.

Sie nutzen vorhandene Daten und setzen branchenspezifische Software ein.

Sie realisieren ihre Handlungsergebnisse.

Sie passen technische Dokumente, ggf. Programme an.

Sie überprüfen die technische Systemerweiterung.

Sie dokumentieren, reflektieren und beurteilen ihre Vorgehensweise und Handlungsergebnisse.

Struktur:

(Modulbereiche)

MB 2.1 Fluidische Systeme analysieren und entwickeln MB 2.2 Mechatronische Teilsysteme auslegen MB 2.3 Vernetzte Systeme analysieren MB 2.4 Elektrotechnische und messtechnische Systeme analysieren und projektieren MB 2.5 Steuerungen für automatisierte Anlagen programmieren und visualisieren -

2.1 - Fluidische Systeme analysieren und entwickeln | FLA

2.1 - Fluidische Systeme analysieren und entwickeln | FLA

Modulbereich: 2.1 - Fluidische Systeme analysieren und entwickeln Kürzel: FLA Übersicht: Die Schülerinnen und Schüler analysieren und entwickeln pneumatische, elektropneumatische und hydraulische Steuerungen. Dabei sind ihnen die technischen Parameter für den Betrieb von elektrischen, pneumatischen und hydraulischen Baugruppen bekannt und sie wählen Komponenten auf Grundlage von Berechnungen aus. Sie wenden grundlegende Messverfahren sicher an und sind sich der Gefahren beim Umgang mit diesen Systemen bewusst. In Simulationen und Versuchen werden Grundlagen der Störungssuche angewandt und Störungen behoben. Inhalte: Grundlagen Pneumatik

- Aufbau pneumatischer Schaltungen

- Aufbereitung der Druckluft

- Antriebsglieder

- Geschwindigkeitssteuerungen

- Speicherverhalten

- Zeitverhalten

- Berechnungen in der Pneumatik

- Verknüpfungssteuerungen

Elektropneumatik:

- Signalglieder

- Grundlagen Stromlaufpläne

- Ansteuerung von Antriebsgliedern

- Einzelzyklen und Dauerzyklen

- Sensorik

- Klemmpläne

- Funktionsdiagramm nach Grafcet

- Ablaufsteuerungen

- Vakuumtechnik

Hydraulik:

- Grundlagen der hydraulischen Messtechnik

- Druck- und Volumenstromverhältnisse in Hydraulikanlagen

- Komponenten der Hydraulik

- Hydropumpen

- Antriebe

- Wegeventile

- Druckventile

- Sperrventile

- Drossel- und Stromregelventile

- Grund- und Standardschaltungen der Hydraulik

- Hydraulikspeicher

- Proportionalhydraulik

- Störungssuche

Arbeitsmittel: FluidSIM®, Schülerversuche, Demonstrationsversuche -

2.2 - Mechatronische Teilsysteme auslegen | MEB-1

2.2 - Mechatronische Teilsysteme auslegen | MEB-1

Modulbereich: 2.2 – Mechatronische Teilsysteme auslegen Kürzel: MEB-1 Übersicht: Die Schülerinnen und Schüler erstellen mit einem aktuellen CAD-System Bauteile und Baugruppen, simulieren Bewegungsabläufe und leiten Bauteil-, Baugruppenzeichnungen und Stücklisten aus den erstellten virtuellen Modellen für die Fertigung ab. Sie analysieren mechanische Systeme und wenden die Gesetze der Statik und Kinetik berufsbezogen an. Inhalte: Grundlagen der rechnergestützten Konstruktion

- Arbeitsbereiche, Datentypen und Ansichtssteuerung im CAD-System

- Bauteile erstellen und bearbeiten

- Baugruppen erstellen und Bewegungssimulationen durchführen

- Bauteilzeichnungen, Baugruppenzeichnungen und Stücklisten ableiten

Mechanische Systeme analysieren

- Klärung grundlegender Begriffe, Modelle und Axiome der Mechanik

- Kraftarten und Kraftgesetze

- Schnittprinzip von Euler (Freimachen von Bauteilen)

- Zentrale- und allgemeine ebene Kräftesysteme analysieren

- Prinzip von d`Alembert

Arbeitsmittel: CAD-Software Autodesk Inventor Professional

-

2.3 - Vernetzte Systeme analysieren | NET

2.3 - Vernetzte Systeme analysieren | NET

Modulbereich: 2.3 - Vernetzte Systeme analysieren Kürzel: NET Übersicht: Die Schülerinnen und Schüler analysieren die Kommunikation in der Netzwerktechnik.

Gemäß verbreiteter Vernetzungsstandards können die Studierenden Rechner in ein bestehendes Netzwerk integrieren, Netzwerkparameter festlegen und die Netzwerkkonfiguration durchführen. Sie berücksichtigen dabei gegebene Anforderungen und die Grundlagen der Netzwerk-Sicherheit.

Inhalte: Grundlagen Informationstechnik

- Einheiten und Zahlensysteme

- Einführung in Bussysteme

- Grundlagen der Übertragungstechnik

Netzwerktechnik

- Vergleich von Netzwerkarchitekturen

- Analyse von Netzwerktopologien

- Strukturierte Verkabelung

- Vergleich von Zugriffsverfahren

- Fehlersuche beim Internetzugang für einen PC

- Unterscheidung von MAC- und IP-Adressen

- Unterscheidung von Kollisions- und Broadcastdomäne

- Funktionselemente von Netzwerken: Kopplungselemente

- MAC-Adressierung

- IPv4- und IPv6-Adressierung

- Aufbau eines einfachen Netzwerks

- Vermittlungsprinzipien

- Protokolle des Transport- und Anwendungssystems

Bussysteme

- Verschiedene Feldbussysteme

- Verbindung von Netzen

Datenschutz, Datensicherheit und Datensicherung

- Datenschutzkonzepte

- Datensicherheitskonzepte

- Datensicherungskonzepte

Arbeitsmittel: Packet Tracer, Wireshark -

2.4 - Elektrotechnische und messtechnische Systeme analysieren und projektieren | MUS

2.4 - Elektrotechnische und messtechnische Systeme analysieren und projektieren | MUS

Modulbereich: 2.4 - Elektrotechnische und messtechnische Systeme analysieren und projektieren Kürzel: MUS Übersicht: Die Schülerinnen und Schüler beherrschen die Grundlagen der Elektrotechnik und wählen Messverfahren für elektrische Größen aus und wenden diese an. Sie wählen fachgerecht binäre, analoge und digitale Sensoren für das Messen elektrischer und nichtelektrischer Größen aus kennen die Signalflüsse von analogen Messgrößen in automatisierten Anlagen. Inhalte: Messen elektrischer Grundgrößen:

- Grundbegriffe der Messtechnik

- Analoge und digitale Messgeräte, Oszilloskop

- Auswahl von Messgeräten

- Messen elektrischer Größen

- Kenngrößen von Gleich-, Wechsel- und Mischspannungen

- Messfehler und deren Bedeutung

Messen nicht-elektrischer Größen:

- Überblick Sensorik

- Binäre, analoge, digitale Sensoren

- Anschluss von Sensoren an ein Automatisierungssystem

- Verarbeitung der Signale mit einem Automatisierungssystem

- Auswahl von Sensoren

Arbeitsmittel: SIEMENS STEP 7 TIA-Portal, Versuchsaufbauten im E-Lab -

2.5 - Steuerungen für automatisierte Anlagen programmieren und visualisieren | SPS-1

2.5 - Steuerungen für automatisierte Anlagen programmieren und visualisieren | SPS-1

Modulbereich: 2.5 - Steuerungen für automatisierte Anlagen programmieren und visualisieren Kürzel: SPS-1 Übersicht: Die Schülerinnen und Schüler kennen Grundfunktionen der Steuerungstechnik (VPS und SPS). Sie analysieren Signalflüsse in automatisierten Systemen. Sie managen im Team komplexe Automatisierungsprojekte, wobei sie speicherprogrammierbare Steuerungen programmieren (Steuern und Visualisieren) und in Betrieb nehmen. Inhalte: - Aufbau und Funktionsweise einer SPS

- Handling von Programmentwicklungswerkzeugen

- z.B. Versionierung von Programmen

- Analyse- und Entwurfswerkzeuge: z.B. Technologieschemata, Schaltpläne, Zuordnungslisten, Grafcet

- Digitale Grundverknüpfungen, Speicherglieder, Flankenauswertung, Zeiten, Zähler, Vergleicher

- Sinn und Ziel eines Programmierleitfaden

- Datentypen

- Strukturierungsmöglichkeiten eines Softwareprojekts (Organisationseinheiten wie Programme, Funktionsbausteine, Funktionen …)

- Einfache Visualisierungen entwickeln und in eine Steuerung integrieren

- Zielgerichtete Auswahl und Anwendung von Programmiersprachen

- einfache mathematische Operationen

- Bedarfsgerechter Einsatz von Baustein- und Funktionsbibliotheken

- Erstellung von selbstdefinierten Funktionen und Funktionsbausteinen

- Einsatz von Multiinstanzen, Variablen und bibliotheksfähigen Bausteinen

- Programmtest mit Hilfe von Debug- und Simulationswerkzeugen

- Inbetriebnahme und Fehlersuche von Programmen in realitätsnaher Umgebung

- Anwendung von Feldbussystemen (Profinet)

- Dokumentation von Automatisierungsprojekten

- Orientierung am Programmierleitfaden

Arbeitsmittel: Programmier- und Simulationssoftware (z.B. TIA Portal) -

3.0: Modulbereich 3 im Überblick

3.0: Modulbereich 3 im Überblick

Modul 3: Technische Lösungen entwickeln Zeitrichtwert: 320 h Kompetenzen: Personale Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler definieren, bewerten und reflektieren Ziele und Prozesse. Sie gestalten diese eigenständig und nachhaltig.

Sie entwickeln eine offene Haltung zu innovativen Konzepten.

Sie lösen komplexe fachbezogene Probleme und vertreten ihre Lösungen argumentativ gegenüber Fachleuten.

Fachkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln komplexe technische Lösungen.

Sie analysieren und dokumentieren Kundenanforderungen.

Sie bereiten Fachgespräche vor, führen sie durch und dokumentieren sie.

Sie klären und berücksichtigen rechtliche Rahmenbedingungen.

Sie beurteilen fachliche Innovationen und setzen neue Technologien um.

Sie wenden Kreativitätstechniken zur Produktentwicklung an.

Sie setzen branchenspezifische Software zur Bearbeitung komplexer Aufgaben ein.

Sie entwerfen und konstruieren technische Lösungen und führen Berechnungen durch.

Sie wählen geeignete Rohstoffe, Werkstoffe bzw. Technologien für komplexe technische Lösungen aus.

Sie berücksichtigen ökologische Aspekte und treffen nachhaltige und umweltgerechte Entscheidungen.

Sie überprüfen kriteriengeleitet technische Lösungen.

Sie erstellen technische Dokumente, ggf. Programme.

Sie präsentieren technische Lösungen und übergeben sie an den Kunden.

Sie reflektieren und beurteilen ihre Vorgehensweise und Handlungsergebnisse.

Struktur:

(Modulbereiche)

MB 3.1 Software für technische Systeme entwickeln MB 3.2 Produktionstechnische IT-Systeme vernetzen und IT-Sicherheit gewährleisten -

3.1 - Software für technische Systeme entwickeln | PROG

3.1 - Software für technische Systeme entwickeln | PROG

Modulbereich: 3.1 - Software für technische Systeme entwickeln Kürzel: PROG Übersicht: Die Schülerinnen und Schüler können die Methoden der klassischen Softwareentwicklung auf die Programmentwicklung für Automatisierungsanlagen mit SPSen übertragen. Sie können die Grenzen zwischen SPS-Programmierung und Softwareentwicklung überwinden. Sie können textuelle Hochsprachen anwenden. Inhalte: C/C++

- Bedienen einer integrierten Programmentwicklungsumgebung

- Beherrschen von Tools und Workflow, Compiler, Linker, Locator

- Erstellen einfacher Konsolenanwendungen mit Grundgerüst

- Verwenden von Variablen, Deklaration, Datentypen, Speicher, binäre Darstellung, Zahlensysteme, Binär, Hex, 2er-Komplement

- Handhaben von Standardoperatoren +-/*% >> << ++ -- (), kombinierte Zuweisungsoperatoren, Vergleiche < > <= >= == != , logische Operatoren || && ! und bitweise logische Operatoren | & ~ ^

- Programmieren mit Kontrollstrukturen wie Verzweigungen, Auswahlentscheidungen, Schleifen while, do while, for

- Erstellen von Windows Applikationen mit .Net unter Verwendung von Standardbedienelementen

- Grundlagen der OOP verstehen und anwenden

- Programmieren von Windows WPF-Anwendungen

ST/SCL Strukturierter Text nach IEC61131-3

- Vorteile der IEC61131-3 erkennen

- IEC61131-3 Softwaremodell, gemeinsame Elemente kennenlernen

- Programmorganisationseinheiten, Programm, Funktion und Funktionsblock anwenden

- Laufzeitverhalten, Tasks konfigurieren

- Programmiersprachen, textuell, grafisch verwenden

- TwinCat / CoDeSys Entwicklungsumgebung und Laufzeitsysteme benutzen

- Variablen, Deklaration, Datentypen, Speicher, Darstellung, EA-Syntax verwenden

- In der Programmiersprache ST mit Syntax, Operatoren und Ablaufkontrolle programmieren

- Workflow beim Programmieren (Laden, Beobachten, Debuggen, Online change) anwenden

- Anwendungen modellieren und strukturieren

- Zustandsmaschinen in ST modellieren und programmieren

Arbeitsmittel: Programmiersoftware -

3.2 - Produktionstechnische IT-Systeme vernetzen und IT-Sicherheit gewährleisten | PNET

3.2 - Produktionstechnische IT-Systeme vernetzen und IT-Sicherheit gewährleisten | PNET

Modulbereich: 3.2 - Produktionstechnische IT-Systeme vernetzen und IT-Sicherheit gewährleisten Kürzel: PNET Übersicht: Die Schülerinnen und Schüler können vernetzte automatisierte Anlagen erstellen, inbetriebnehmen, instandsetzen und warten. Den sicheren Betrieb der vernetzten Betriebsmittel können Sie gewährleisten. Inhalte: Netzwerktopologien, Hardwareaufbau von Datennetzen

- Strukturierte Verkabelung, Topologien (Stern, Baum, Bus..) erkennen

- Verwenden von Netzwerkkomponenten (Hub, Switch, Router..)

- Analysieren von Layer 1 Protokollen

- Auslegen von Kabel, berechnen von Pegel und Dämpfung, dimensionieren mechanischer Komponenten

Kommunikationsprotokolle, standardisierte Nutzung von Kommunikationsnetzen

- Dienste dem OSI-Schichtenmodell zuordnen

- Protokolle (IP, TCP, ARP, HTTP, FTP, SNMP) analysieren

- Verwenden von Netzwerkanalysetools (Etherreal, Wireshark)

Netzwerkkonfiguration

- Bestimmen und verwenden von Netzklassen

- Berechnen und vergeben von IP-Adressen

- Anwenden von BOOTP, DHCP

Industrielle Kommunikationsprotokolle

- Beurteilen von Kommunikationsprotokollen in der Automatisierungstechnik (ProfiNet, EthernetIP, Modbus, PowerLink, EtherCAT..)

- Festlegen von Übertragungszeiten und Datenübertragungsraten bei Echtzeitkommunikation

- Benutzen von OPC-Anwendungen, auswählen und konfigurieren von OPC-Client und -Servern

Arbeitsmittel: Datenprotokollwerkzeuge, CableAnalyzer -

4.0 Modulbereich 4 im Überblick

4.0 Modulbereich 4 im Überblick

Modul 4: Technische Lösungen oder Prozesse optimieren Zeitrichtwert: 280 h Kompetenzen: Personale Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler zeigen Bereitschaft, Lösungen oder Prozesse zu optimieren.

Sie reflektieren entwickelte Lösungen oder Prozesse kritisch.

Sie identifizieren Verbesserungspotenziale und leiten zur Optimierung an.

Sie sind in der Lage, Kritik anzunehmen und sachbezogen zu äußern

Fachkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler optimieren komplexe technische Lösungen oder Prozesse.

Sie identifizieren Optimierungspotenziale aus technischer, wirtschaftlicher und gestalterischer Sicht.

Sie entwickeln Optimierungsvarianten.

Sie vergleichen diese Varianten und bewerten diese vor dem Hintergrund des Optimierungsanlasses.

Sie passen technische Lösungen an die ausgewählten Varianten an.

Sie setzen branchenspezifische Software zur Optimierung technischer Lösungen ein.

Sie beurteilen das optimierte Ergebnis.

Struktur:

(Modulbereiche)

MB 4.1 Sicherheit von Maschinen gewährleisten MB 4.2 Handhabungssysteme planen, programmieren und optimieren MB 4.3 Komplexe automatisierte Anlagen und Prozesse programmieren, vernetzen und regeln -

4.1 - Sicherheit von Maschinen gewährleisten | MAS

4.1 - Sicherheit von Maschinen gewährleisten | MAS

Modulbereich: 4.1 - Sicherheit von Maschinen gewährleisten Kürzel: MAS Übersicht: Die Schülerinnen und Schüler sind sensibilisiert für die Sicherheit von Maschinen als Bedeutung für die Unternehmen und sich selbst. Sie kennen die grundsätzlichen Anforderungen an Sicherheit. Inhalte: - Einordung von nationalen, europäischen und internationalen Verordnungen, Gesetzen und Normen

- Elektrische Sicherheit (EN IEC 60204) allgemeine

- Anforderungen an die elektrische Sicherheit von Maschinen

- Einführung in Normen zu Sicherheitssteuerungen EN ISO

- 13849 und EN IEC 62061

- Risikobeurteilung nach EN ISO 14121 o Grenzen der Maschinen o Identifizierung von Gefährdungen o Klassifizierung von Gefährdungen o Risikominderung nach EN ISO 12100

- durch inhärent sichere Konstruktion

- durch technische Schutzmaßnahme

- durch Benutzerinformation

- Realisierung von Sicherheitsfunktionen nach EN ISO 13849 • Dokumentation im Rahmen der Maschinensicherheit

Arbeitsmittel: - Sicheitskompendium Pilz

- Safety Calculator PAScal – Pilz

- Funktionale Sicherheit von Maschinensteuerungen - IFA Report 2/2017 - Anwendung der DIN EN ISO 13849

- 3-Achs-Anlage R331

- Weitere praktische Anwendungen aus dem BG ELI

-

4.2 - Handhabungssysteme planen, programmieren und optimieren | HAT

4.2 - Handhabungssysteme planen, programmieren und optimieren | HAT

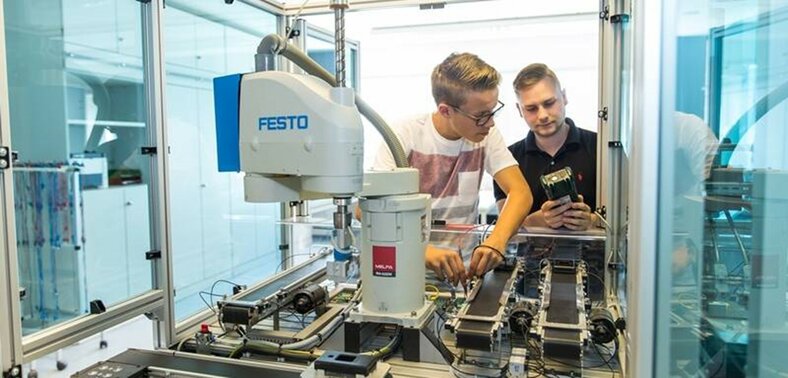

Modulbereich: 4.2 - Handhabungssysteme planen, programmieren und optimieren Kürzel: HAT Übersicht: Die Schülerinnen und Schüler programmieren Handhabungssysteme. Dabei lernen sie die Bereiche Kinematik, Antriebssysteme, Messsysteme, Endeffektoren, Steuerungen, Sensorik, Programmierung und Arbeitsschutz kennen. Damit wird der Studierende in die Lage versetzt, die komplexen Zusammenhänge eines automatisierten Prozesses zu überblicken und Handhabungsgeräte richtliniengemäß unter Beachtung der sicherheitsrelevanten Vorschriften in Automatisierungsanlagen einzubinden. Sie wenden hierbei theoretische Inhalte an, um mit verschiedenen Programmierumgebungen herstellerspezifische Befehlsstrukturen in praxisorientierte Lösungen umzusetzen. Inhalte: - Definition „Handhabung“ kennen

- Roboterklassen identifizieren und Auswahlkriterien nennen

- Systemkomponenten eines Industrieroboters kennen

- Kinematik der Achsen beschreiben

- Freiheitsgrade ermitteln

- Systemgrenzen und Belastungsgrößen erfassen

- Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften beachten

- Koordinatensysteme unterscheiden

- Dokumentationen nutzen und erzeugen

- Inbetriebnahme durchführen

- Arbeitsräume beschreiben

- Programmiertools anwenden

- Projektmanagement anwenden

- Schnittstellen parametrieren

- Programmiersprachen anwenden

- Programme entwickeln und testen

- Endeffektoren auswählen

- Optimierungsmöglichkeiten entwickeln

Arbeitsmittel: RT ToolBox 3

Arbeitsblätter

Herstellermanuals

MS Office

Industrieroboterstation mit verschiedenen Applikationen

-

4.3 - Komplexe automatisierte Anlagen und Prozesse programmieren, vernetzen und regeln | SPS-2

4.3 - Komplexe automatisierte Anlagen und Prozesse programmieren, vernetzen und regeln | SPS-2

Modulbereich: 4.3 - Komplexe automatisierte Anlagen und Prozesse programmieren, vernetzen und regeln Kürzel: SPS-2 Übersicht: Die Schülerinnen und Schüler integrieren dezentrale Peripherie in bestehende Automatisierungssysteme. Sie strukturieren Programme und wählen Programmiersprachen zielgerichtet für den Anwendungsfall aus. Sie kennen Signalläufe, Einstellungs- und Optimierungswerkzeuge zum Parametrieren von Regelkreisen. Sie erstellen selbstständig Simulationen für Automatisierungsprojekte. Inhalte: - Signalflussplan, RI-Fließbilder, Schaltpläne, Softwarestrukturplan

- Programmiersprachen: Funktionsplan, textuelle Sprachen ( SCL)

- Datenformate, Rechen- und Umwandlungsfunktionen

- Analogwertverarbeitung, bsph. Funktionsweise von A/D-Wandlern

- Regelungstechnische Größen, Regelkreis, Regelstrecken, Regler

- Statisches und dynamisches Verhalten von verschiedenen Regelkreisen (z.B. Temperatur- , Durchfluss- und Drehzahlregelung, Positionierung)

- Regelung mit einer SPS

- Einstellen und Optimieren von Regelkreisen

- Praxisnahes Vorgehen:

- Simulation einer realen Anlage zur Einstellung des Reglers

- Verwendung/Einstellung vorgegebener Kompaktregler (TIA-Portal)

- Handling von Programmentwicklungswerkzeugen am Beispiel „TIA-Portal“

- Analyse- und Entwurfswerkzeuge: z.B. Technologieschemata, Schaltpläne, Zuordnungslisten, Softwarestrukturplan, Grafcet

- Übertragungs- und Programmsteuerfunktionen

- weitere mathematische Operationen

- Strukturen und selbstdefinierte Datentypen,

- Zielgerichtete Auswahl und Anwendung von Programmiersprachen (FUP, SCL)

- Bedarfsgerechter Einsatz von Baustein- und Funktionsbibliotheken

- Erstellung von selbstdefinierten Funktionen und Funktionsbausteinen

- Programmtest mit Hilfe von Debug- und Simulationswerkzeugen

- Inbetriebnahme und Fehlersuche von Programmen in realitätsnaher Umgebung

- Vertiefung Feldbussysteme (Profibus, Profinet, ASI)

- erweiterte Möglichkeiten der Visualisierung (z.B. Archivierung von Prozesswerten)

- erweiterte Diagnosemöglichkeiten und Fehlerbehandlung (z.B. Fehler-OB´s)

- Sicherheitsbetrachtungen (???)

- Industrielle Kommunikation (z.B. Web-Technologien, OPC)

- Einbindung von komplexen Antriebssystemen (z.B. Roboter, Servomotoren) in ein Automatisierungssystem

- Dokumentation von Automatisierungsprojekten

Arbeitsmittel: BORIS, TIA-Portal -

5.0: Modulbereich 5 im Überblick

5.0: Modulbereich 5 im Überblick

Modul 5: Produktionsprozesse planen und steuern Zeitrichtwert: 160 h Kompetenzen: Personale Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler übernehmen die Verantwortung für ihre Arbeitsweise und Entscheidungen.

Sie unterstützen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Arbeits- und Lernprozessen.

Sie stellen komplexe Sachverhalte adressatengerecht dar.

Sie reflektieren und bewerten selbstgesteuert eigene und fremde Arbeitsergebnisse und -prozesse.

Fachkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler planen selbstständig die Organisation eines Produktionsprozesses. Sie erstellen Ablaufpläne zur Planung und Dokumentation von Produktionsprozessen.

Sie informieren sich über die notwendigen Technologien zur Realisierung des Produkts.

Sie planen den Einsatz von Geräten, Maschinen und Software unter relevanten Gesichtspunkten.

Sie ermitteln den Personalbedarf und organisieren die Einteilung der zur Produktion benötigten Teams.

Sie beachten rechtliche Aspekte für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz und sorgen für deren Einhaltung.

Sie erstellen Instandhaltungskonzepte insbesondere unter dem Aspekt „Vorbeugende Instandhaltung“.

Sie bewerten bestehende Prozesse, optimieren und modernisieren diese.

Sie führen ein Energiemanagementsystem ein und wenden dies zum nachhaltigen Umgang mit Ressourcen an.

Sie planen und realisieren die Produktion, ggf. unter Berücksichtigung von Logistikkonzepten.

Sie planen und organisieren die Entsorgung, insbesondere unter Aspekten der Nachhaltigkeit.

Sie überwachen und dokumentieren Prozesse mittels geeigneter Verfahren.

Struktur:

(Modulbereiche)

MB 5.1 Elektrische Antriebe analysieren und in mechatronische Systeme integrieren MB 5.2 Mechatronische Systeme konstruieren MB 5.3 Projekte managen -

5.1 - Elektrische Antriebe analysieren und in mechatronische Systeme integrieren | ELA (ANTR)

5.1 - Elektrische Antriebe analysieren und in mechatronische Systeme integrieren | ELA (ANTR)

Modulbereich: 5.1 - Elektrische Antriebe analysieren und in mechatronische Systeme integrieren Kürzel: ELA (ANTR) Übersicht: Die Schülerinnen und Schüler analysieren und verstehen elektrische Antriebe als komplexen Zusammenhang aus Arbeitsmaschine, Getriebe/ Kupplung, elektrischer Maschine sowie Leistungsstellglied und Regelungseinheit.

Das Fach verbindet Kenntnisse aus Bereichen der Mechanik, Dynamik, Elektrotechnik, Elektronik, Informatik und bedient sich regelungs-, steuerungs- und messtechnischer Inhalte.

Inhalte: - Grundlegendes zu Antriebssystemen

- Klassifizierung elektrischer Maschinen

- Normung und Begriffsbestimmung

- Aufbau und Wirkungsweise von Gleichstrommaschinen

- Betriebsverhalten und Anwendung von Gleichstrommaschinen

- Drehzahlstellbare Gleichstromantriebe

- Aufbau und Wirkungsweise von Drehfeldmaschinen

- Betriebsverhalten und Anwendung von Drehfeldmaschinen

- Drehzahlstellbare Drehstromantriebe

- Aufbau und Wirkungsweise von Servoantrieben

- Betriebsverhalten und Anwendung von Servoantrieben

- Aufbau und Wirkungsweise von BLDC-Motoren

Arbeitsmittel: Elektromotoren, Getriebe, Spannungsquellen, Frequenzumrichter, Multimeter, Leistungsmesser, cos-?-Messer, Servobremse, Netzanalysegerät, PC, Herstellersoftware, MS Office -

5.2 - Mechatronische Systeme konstruieren | MEB-2

5.2 - Mechatronische Systeme konstruieren | MEB-2

Modulbereich: 5.2 - Mechatronische Systeme konstruieren Kürzel: MEB-2 Übersicht: Die Schülerinnen und Schüler dimensionieren einfache mechanische Bauteile analytisch und komplexere Bauteile rechnergestützt. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln und konstruieren rechnergestützt mechatronische Teilsysteme, dabei wenden Sie die bereits erworbenen Kompetenzen sach- und zielgerichtet an. Sie wählen Maschinenelemente und Normteile sachgerecht aus, beachten die Gestaltungsgrundsätze, Sicherheitsvorschriften sowie ökonomische und ökologische Aspekte. Sie überprüfen die Konstruktionen, erstellen Dokumentationen und präsentieren die im Team erarbeiteten Ergebnisse gemeinsam. Inhalte: Bauteile dimensionieren

- Inneres Kräftesystem untersuchen und Schnittgrößen bestimmen

- Materialverhalten im linear elastischen Bereich untersuchen

- Grundbeanspruchungsarten und Belastungsfälle analysieren

- Kombinierte Beanspruchungen (Festigkeitshypothesen)

- Analytische und rechnergestützte Dimensionierung von Bauteilen

Mechatronische Teilsysteme entwickeln, auslegen, konstruieren und optimieren

- Konstruktionsaufgaben analysieren und Pflichtenheft erarbeiten

- Wirkprinzipien auswählen, Funktions- und Bewegungsabläufe festlegen

- Entwürfe unter Beachtung von Gestaltungsprinzipien erstellen und beurteilen

- Maschinenelemente und Normteile sachgerecht auswählen

- Antriebe auswählen und auslegen

- Bauteile und Baugruppen rechnergestützt konstruieren und optimieren

- Festigkeitsnachweise führen und Dokumentationen erstellen

Arbeitsmittel: CAD-Software Autodesk Inventor Professional

-

6.0: Modulbereich 6 im Überblick

6.0: Modulbereich 6 im Überblick

Modul 6: Führungsaufgaben und Personalverantwortung übernehmen Zeitrichtwert: 160 h Kompetenzen: Personale Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler nehmen ihr Umfeld differenziert wahr und leiten daraus angemessene Verhaltensweisen und Handlungsstrategien für die Führung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab.

Sie setzen sich differenziert mit ihrer Fähigkeit zur Annahme von Kritik auseinander.

Sie geben konstruktiv und differenziert Feedback an andere.

Sie setzen sich mit ihrer Rolle bei der Konsensbildung in Gruppenprozessen auseinander.

Sie kommunizieren und handeln wertschätzend, empathisch und authentisch.

Sie reflektieren ihre personale Kompetenzentwicklung mit Blick auf ihre zukünftige Rolle als Führungskraft.

Fachkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler führen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach sozialen und fachlichen Gesichtspunkten.

Sie entwickeln Konzepte zur Personalintegration und zur Teambildung für eine professionelle Zusammenarbeit.

Sie wenden Konzepte der Prävention, der Intervention und der Konfliktbearbeitung an.

Sie führen fachliche und persönliche Gespräche zur Motivation und zum Schutz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Sie achten auf die Verwendung gendergerechter Sprache.

Sie beraten und fördern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer beruflichen Entwicklung und berücksichtigen dabei die unterschiedlichen Berufsbiographien von Frauen und Männern vor dem Hintergrund von Familie und Beruf.

Sie leiten Jugendliche in der betrieblichen Ausbildung an.

Sie bewerten und beurteilen die Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kontext arbeitsrechtlicher Vorschriften.

Sie reflektieren die entwickelten Konzepte und Strategien kriterienorientiert.

Struktur:

(Modulbereiche)

MB 6.1 Mitarbeiter führen und Konflikte managen MB 6.2 Ausbildung der Ausbilder -

6.1 - Mitarbeiter führen | MBA

6.1 - Mitarbeiter führen | MBA

Modulbereich: 6.1 - Mitarbeiter führen Kürzel: MBA Übersicht: Die Schülerinnen und Schüler können unterschiedliche Einflussfaktoren auf die Verhaltensweisen der Mitarbeiter erkennen und angemessen darauf reagieren. Sie können Motivation von Manipulation unterscheiden und Motivation als Wert für den Mitarbeiter einsetzen, da sie unterschiedliche Motivationsmodelle kennenlernen und sie als Erklärungs- und Prognosemodell zur angemessenen Problemlösung anwenden können.

Die Schülerinnen und Schüler kennen die Grundlagen des Führens und die Arbeitstechniken, diese fach- und sachgerecht anzuwenden. Sie können Konfliktsituationen beschreiben und analysieren, sowie Konfliktlösungsstrategien entwickeln und anwenden.

Inhalte: Grundlagen betrieblicher Führung anwenden

- Führungsstile, Personalbeurteilung

- Anforderungen an Führungskräfte

- Aufgaben Führungskräfte

Konflikte konstruktiv und differenziert managen

- Konfliktdiagnose und Lösungsmodelle erarbeiten

- Konfliktablauf und -ursachen erkennen und beheben

Modelle der Motivation erarbeiten

- Extrinsische und intrinsische Motivation

- Arbeits- und Leistungsmotivation

- Mitarbeitergespräche führen

Arbeitsmittel: Fein, Pini-Karadjuleski: „Betriebliche Kommunikation“ Fachschulen und Berufskollegs, Bildungsverlag 1 -

6.2 - Ausbildung der Ausbilder | AdA

6.2 - Ausbildung der Ausbilder | AdA

Modulbereich: 6.2 - Ausbildung der Ausbilder Kürzel: AdA Übersicht: Die Schülerinnen und Schüler können auf der Grundlage einer Ausbildungsordnung einen betrieblichen Ausbildungsplan erstellen. Sie kennen die Möglichkeiten der Mitwirkung und Mitbestimmung der betrieblichen Interessenvertretung in der Berufsbildung. Sie können inhaltliche sowie organisatorische Abstimmungen mit Kooperationspartnern durchführen.

Kriterien und Verfahren zur Auswahl von Auszubildenden können angewendet werden.

Die rechtlichen Grundlagen der Berufsausbildung sind bekannt.

Betriebliche Lern- und Arbeitsaufträge können entwickelt und gestaltet werden und entsprechende Ausbildungsmethoden eingesetzt werden.

Die Studierenden können soziale und persönliche Entwicklungen von Auszubildenden fördern; Probleme und Konflikte rechtzeitig erkennen und auf Lösungen hinwirken.

Leistungsbeurteilungen können durchgeführt und bewertet werden.

Die Studierenden können die Fortbildungsprüfung Ausbildung der Ausbilder (AdA) – Ausbildereignungsprüfung ablegen.

Inhalte: Ausbildung der Ausbilder: Ausbilden lernen

Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen

- Nutzen der betrieblichen Ausbildung

- Ausbildungsbedarf und Rahmenbedingungen

- Betriebliche Eignung und Verantwortungsbereiche der Mitwirkenden

Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung von Auszubildenden mitwirken

- Ausbildungsordnung und betrieblicher Ausbildungsplan

- Mitbestimmungsrechte und Lernortkooperation

- Einstellungsverfahren und Vertragsabschluss

Ausbildung durchführen

- Reflexion von Lernprozessen

- Probezeit und berufstypische Geschäftsprozesse

- Ausbildungsmethoden und -medien

- Lernschwierigkeiten und Lernhilfen

- Ausbildungserfolg feststellen

Ausbildung abschließen

- Vorbereitung auf die Abschlussprüfung und Anmeldung

- Erstellen von Zeugnissen

- Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Arbeitsmittel: Groß, Hüppe: „Ausbilden lernen“, Cornelsen Verlag -

7.0: Modulbereich 7 im Überblick

7.0: Modulbereich 7 im Überblick

Modul 7: Qualität prüfen und verbessern Zeitrichtwert: 160 h Kompetenzen: Personale Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler sind bereit, Qualitätsmanagement als Führungsaufgabe aktiv wahrzunehmen und Maßnahmen abzuleiten.

Sie steuern ihren Arbeits- und Lernprozess eigenverantwortlich.

Sie übernehmen Verantwortung für Kommunikationsprozesse und verhalten sich konstruktiv.

Sie reflektieren und bewerten eigene und fremde Arbeitsergebnisse.

Fachkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler erläutern die Ziele, Aufgaben und Arbeitsmethoden von Qualitätsmanagement und die Bedeutung für den Technikbereich.

Sie setzen ein Qualitätsmanagementmodell um. Dazu legen sie Prüfmerkmale fest und überprüfen sie im Prozess. Sie legen geeignete Maßnahmen zur Qualitätssicherung fest und führen sie durch.

Sie begleiten und dokumentieren Prozesse zur Zertifizierung eines Qualitätsmanagements.

Sie bearbeiten Reklamationen.

Sie überprüfen ein Qualitätsmanagementmodell in Bezug auf Anwendbarkeit und Wirksamkeit.

Struktur:

(Modulbereiche)

MB 7.1 Instandhaltung mechatronischer Systeme planen MB 7.2 Qualitätsmanagementsysteme analysieren, planen und realisieren -

7.1 - Instandhaltung mechatronischer Systeme planen | INS

7.1 - Instandhaltung mechatronischer Systeme planen | INS

Modulbereich: 7.1 - Instandhaltung mechatronischer Systeme planen Kürzel: INS Übersicht: Die Schülerinnen und Schüler erkennen und legen den Instandhaltungsbedarf mechatronischer Anlagen fest und beschreiben die Einflüsse auf die Produktivität und Betriebssicherheit. Sie planen, steuern und analysieren Instandhaltungsarbeiten und entwickeln individuelle Instandhaltungsstrategien. Darüber hinaus formulieren sie Konzepte für die prozessbezogene Organisation der Instandhaltung und setzen diese im Team um. Sie berechnen die Gesamtanlageneffizienz (OEE), optimieren Verfügbarkeit, Produktivität und Qualität der Produktions- und Betriebsmittel unter Berücksichtigung von Umweltschutz und Arbeitssicherheit. Sie wenden die Grundschritte des Risiko-Management-Prozesses an, erstellen eine Risikomatrix und berechnen das Risikoausmaß und deren finanzielle Auswirkung.

Weiterhin kennen die Fachschüler und Fachschülerinnen die Ziele und Elemente des TPM (Totale Productive Maintenance) und dessen Nutzen.

Die Fachschüler und Fachschülerinnen kennen und gliedern die verschiedenen Verschleißmechanismen und deren jeweiligen Verschleißerscheinungsformen nach der Art der tribologischen Beanspruchung. Des Weiteren nutzen sie die Methoden der Verschleißprüfungen, um die Instandhaltungsmaßnahmen zu optimieren.

Die Fachschülerinnen und Fachschüler führen Fachrecherchen durch, nutzen Kommunikationsmedien, erarbeiten im Team Vorträge und erstellen Dokumentationen.

Inhalte: Instandhaltung: Kosten und Nutzen der Instandhaltung, Ausfallrate (Badewannenkurve, Ausfallursachen), Instandhaltungsmaßnahmen (Wartung, Inspektion, Instandsetzung, Schwachstellenanalyse), Instandhaltungsstrategien (Vorbeugende Instandhaltung, Störungsbedingte bzw. intervallabhängige Instandhaltung), Instandhaltungskonzepte

Instandhaltungsmanagement: Planung und Steuerung der Instandhaltung (Arbeitspläne, Wartungspläne, Dokumentation, Analyse), Risikomanagement, Risikomatrix, Outsourcing / Re-Insourcing, Benchmarking

Gesamtanlageneffizienz (OEE-Analyse): Verfügbarkeit, Produktivität, Qualitätsrate

Tribologie: Verschleißmechanismen, Verschleißprüfungen, Verschleißerscheinungen

Effiziente Instandhaltung (TPM)

Lean Maintenance

Arbeitsmittel: Planetengetriebe, Schneckengetriebe, Kegelradgetriebe, Office-Anwendungen -

7.2 - Qualitätsmanagementsysteme analysieren, planen und realisieren | QM

7.2 - Qualitätsmanagementsysteme analysieren, planen und realisieren | QM

Modulbereich: 7.2 - Qualitätsmanagementsysteme analysieren, planen und realisieren Kürzel: QM Übersicht: Die Schülerinnen und Schüler können die fächer- und fachrichtungsübergreifende Bedeutung des Qualitätsmanagements erkennen und anwenden.

Sie können die Begriffe im Qualitätsmanagement definieren und anwenden. Die gesetzlichen und DIN EN ISO Bestimmungen sind bekannt und kommen zur Anwendung. Rechtliche Auswirkungen von Mängeln können analysiert werden.

Die unterschiedlichen Methoden und Werkzeuge des QM können sach- und fachgerecht ausgewählt, eingesetzt und gegebenenfalls optimiert werden. Die grundlegenden Werkzeuge der Audits werden beherrscht und angewendet.

Inhalte: Qualitätssicherungs-Systeme im Unternehmen realisieren

- Qualitätsphilosophie (Qualitätspolitik, -strategie)

- Qualitätsplanung (z. B. Qualitätsanforderungen, gesetzliche Bestimmungen und Auflagen, Regelwerke und Normen)

- Qualitätslenkung (z. B. vorbeugende, überwachende und korrigierende Tätigkeiten)

- Qualitätssicherungs-Systemnachweise (z. B. Qualitätssicherungs-Handbuch, Verfahrensanweisungen und Berichte)

- Qualitätsförderung (z. B. Förderprogramme, Motivation und Schulung)

Qualitätssicherungs-Techniken anwenden

- Qualitätssicherungs-Methoden zur Prozess Verbesserung (z. B. FMEA, Pareto-Analyse, Fehlerbaum-Analyse, Ursachen-Folge-Analyse)

- Qualitätssicherungs-Techniken zur Prozess Verbesserung (z. B. Prüftechniken, Qualitätsregelkartentechnik)

- Qualitäts-Audits

Arbeitsmittel: Greßler / Göppel: Qualitätsmanagement – Eine Einführung -

8.0: Modulbereich 8 im Überblick

8.0: Modulbereich 8 im Überblick

Modul 8: Ökonomisch und nachhaltig handeln Zeitrichtwert: 160 h Kompetenzen: Personale Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler übernehmen unternehmerische und soziale Verantwortung.

Sie handeln berufsethisch sowie ökonomisch und ökologisch bewusst im Kontext nachhaltiger Entwicklung.

Sie gestalten ihre Kundenbeziehungen adressatengerecht und reflektieren sie.

Fachkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler erledigen markt- und kundenorientiert Managementaufgaben auf der mittleren Führungsebene.

Sie betreuen Kunden, verkaufen Produkte und wirken am Marketing mit.

Sie setzen selbstständig markt- und kundenorientiert neue Technologien um.

Sie wählen Material und Dienstleistungen aus und kaufen diese ein.

Sie planen und kalkulieren Leistungen, erstellen Angebote, schließen Kaufverträge ab und kalkulieren Aufträge nach.

Sie bereiten Kennzahlen auf und unterstützen das betriebsinterne Controlling.

Sie analysieren und berücksichtigen fundiert rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen im unternehmerischen Handeln im eigenen und im Zielland.

Sie identifizieren und wenden Aspekte der Unternehmensgründung und unternehmerischen Selbstständigkeit an.

Sie berücksichtigen den Wertschöpfungskreis.

Sie bewerten die Wirksamkeit ihrer Maßnahmen.

Struktur:

(Modulbereiche)

MB 8.1 Betriebswirtschaftlich handeln MB 8.2 Produktion wirtschaftlich und energieeffizient organisieren -

8.1 - Betriebswirtschaftlich handeln | BW

8.1 - Betriebswirtschaftlich handeln | BW

Modulbereich: 8.1 – Betriebswirtschaftlich handeln Kürzel: BW Übersicht: Die Schülerinnen und Schüler können betriebswirtschaftliche, kaufmännische und rechtliche Zusammenhänge erkennen, in den Grundzügen beurteilen und an unternehmerischen Entscheidungen mitwirken.

Sie sind in der Lage betriebliche Wachstumspotenziale zu identifizieren und Unternehmensstrategien zu entwickeln.

Bei der Gründung und Übernahme eines Unternehmens können sie Ziele vorbereiten, durchführen und bewerten sowie ihre Bedeutung für ein Unternehmenskonzept begründen.

Die Schülerinnen und Schüler können bei der HWK die externe

Fortbildungsprüfung zum „Geprüfte/r Fachmann/-frau für kaufmännische Betriebsführung nach der HwO“ machen.

Inhalte: Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen beurteilen

- Buchführung und Bilanzierung

- Kosten- und Leistungsrechnung

- Kalkulation

Gründungs- und Übernahmeaktivitäten vorbereiten, durchführen und bewerten

- Voraussetzungen beruflicher Selbstständigkeit begründen

- Entscheidungen zur Standortwahl, Rechtsform, Unternehmenskonzept treffen

- Marketingkonzept entwickeln

Unternehmensführungsstrategien entwickeln

- Beschaffungs- und Vertriebsprozesse

- Leistungserstellungsprozesse

- Investitionsplanung und Finanzierung

ERP-Systeme am Beispiel von SAP anwenden

- Softwareerkundung

- Stammdatenpflege

- Vertriebsprozess

- Beschaffungsprozess

Arbeitsmittel: Schmolke/ Deitermann: Industriebuchführung mit Kosten- und Leistungsrechnung IKR, Winkels Verlag

Der Handwerksmeister, Feldhaus Verlag

SAP4schools Software

-

8.2 - Produktion wirtschaftlich und energieeffizient organisieren | PLOG

8.2 - Produktion wirtschaftlich und energieeffizient organisieren | PLOG

Modulbereich: 8.2 - Produktion wirtschaftlich und energieeffizient organisieren Kürzel: PLOG Übersicht: Die Schülerinnen und Schüler analysieren, gestalten und optimieren die Prozesse entlang der Wertschöpfungskette. Inhalte: - Einordnung der Produktionslogistik in Aufbau – und Ablauforganisationen der Unternehmen

- Zielstellungen, Bereiche und Aufgaben der Logistik im Produktionsunternehmen sowie Fluss-, System- und Querschnitts-denkansätze in soziotechnischen Systemen

- Ableitung von Aufgabenstellungen/ Erkennen von Zielkonflikten

- Optimierung des logistischen Erfolges im Spannungsfeld von Logistikleistung und -kosten

- Ableiten und Bewerten von logistischen Grundstrategien

1. Produktionsplanungsprozesse

- Produktionsprogrammplanung - Materialwirtschaft (Mengenplanung in Abhängigkeit von logistischen Kosten) - Losgrößenrechnung

- Fertigungsorganisation- und Montageprozessgestaltung

- Zeitwirtschaft (Termin- und Kapazitätsplanung, Durchlaufplanung

2. Beschaffungsprozesse

- Beschaffungslogistische Planungen und Entscheidungen (Terminierungen)

- Logistikfunktionen im Beschaffungsbereich

- Beschaffungsstrategien und Beschaffungslogistische Konzepte

- Vorratsbeschaffung im Vergleich zur Just-in-Time-/ produktionssynchroner Lieferung

- Make or Buy-Entscheidungen

- Lieferantenmanagement (Lieferantenauswahl /-bewertung)

- Bedarfsermittlung (Bruttobedarf bis Nettosekundärbedarf)

- Bestandsoptimierung (Kennzahlen)

3. Produktionsprozesse

- Einsatz von PPS (SAP)

- Logistikgerechte Methoden der Produktionssteuerung (BoA, Fertigungssteuerung nach dem KANBAN-Prinzip, Werkstattsteuerung mit Auftragsvorrat, JIT / JIS)

- Null-Fehler-Produktion

Arbeitsmittel: MS Office, SAP for School Mandant

-